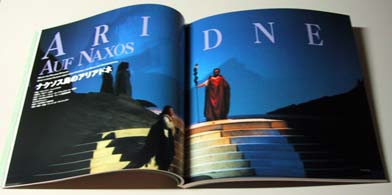

オペルン・チューリヒの『アリアドネ』

|

ウィーン国立歌劇場・日本公演 R.シュトラウス『ナクソス島のアリアドネ』 |

アリアドネは大好きなオペラのひとつ。CDでは良く聴くもののライブ体験は今

日が2度目と極めて少ない。始めてアリアドネを見たのはオペルン・チューリヒ

での公演。あの時はグルベローヴァのツェルビネッタが予定されていたがエレー

ナ・モスクに代わってがっかりしたものだった。他にはヘルマン・プライの音楽

教師、コーネリア・カリッシュの作曲家、ガブリエラ・ベニャチコヴァのアリア

ドネ、フレデリック・カルトのバッカスというキャストだった。

|

|

オペルン・チューリヒの『アリアドネ』 |

それに比べると今回のウィーン国立のキャストは豪華。まず作曲家のバルツァが

素晴らしかった。プロローグ後半での味わい深い歌に聞き惚れる。これにグルベ

ローヴァの素晴らしい歌が重なり、すでにプロローグから酔ってしまった。舞台

は大分古いセットが用いられた。ちなみにチューリヒでのルイジ・ペレゴのセッ

トはシンプルなキュービック状で明るかったが、それに比べるとウィーンのは落

ち着いた佇まいで古風情緒を掻きたてる。

メインのオペラでは最初からフィナーレまでが身動きできないほどに舞台と音楽

にのめり込むこととなった。妖精のエコーには何とエフラティが出演していると

は。彼女はデッカー演出のルルを歌うほどの歌手なので、このような脇役で登場

するとは何とも贅沢なキャストだろうか。

さてアリアドネについてはベニャチコヴァの憂いに満ちた歌が忘れられないが、

ステューダーのアリアドネも素晴らしかった。しかし圧巻はやはりグルベローヴ

ァで、その素晴らしいコロラトゥーラもテクニックといった領域を超越し、R.

シュトラウスが意図したであろうツェルビネッタ象を隈なく描写しきった。全く

歌を感じさせない自然さというか歌を越えた高みで燃焼するドラマに圧倒される

ばかり。

バッカスを歌ったロトリッツはウィーンの「トゥーランドット」でカラフを聴い

たことがあるが、大味でパワフルなテノールという印象があった。まさかR.シ

ュトラウスを歌うとは想像もしなかった。バッカスにはルネ・コロ風のヘルデン

歌手を聴きたいが、ロトリッツもなかなか素晴らしく輝かしい歌を聴かせてくれ

た。カラフを歌うような馬力を押さえた抑揚がしみじみとした情感を盛り上げて

いた。それにしてもスチューダーとの愛の二重唱は感動的だった。美しい星空が

まさに夢心地にしてくれた。フィナーレのグルベローヴァの愛情のこもった仕草

も見ているだけで心が熱くなった。

それにしても今日のオペラはシノーポリ&ウィーンフィルの素晴らしさが根底に

あった。小編成のウィーンフィルからは特に極上ものが聴けるが、こういった室

内楽的アンサンブルは透明な音楽を作りだし、歌手たちと溶け合うアンサンブル

に魅了される。それにシノーポリの指揮もいたって自然。「影のない女」のよう

な豪快さとは対照的に自然に流れゆく音楽にR.シュトラウスの素晴らしさが浮

き彫りとなるようだ。耳も心も洗われるほどの美しさに酔いしれてしまった。至

福の2時間はあっという間に終わったが、聴き終えてからもずっとアリアドネの

音楽が頭の中で鳴り響いている。